〜 1 本の線から全てが始まる!図形の基本のキ〜

こんにちは、Thumbs up Cafe Blog へようこそ!

中学の図形では、**定規(まっすぐな線を引くため)とコンパス(円を描いたり、長さを測ったりするため)**だけを使って、正確な図形を描く「作図(さくず)」を習います。また、図形を動かしても形が変わらない「移動」のルールも学びます。

今日のカフェでは、この 2 つの分野の超重要なポイントを、誰でもわかるように解説します!

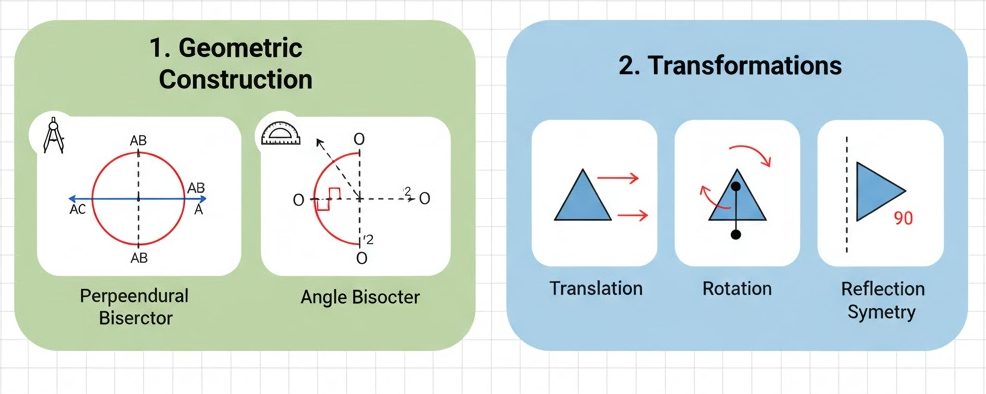

1. コンパスと定規で作る魔法: 2 つの基本作図

作図で使う道具は 2 つだけです。

- 定規: まっすぐな線を引くだけに使います(長さを測るメモリは使いません!)。

- コンパス: 同じ長さの線を写し取ったり、円を描いたりするのに使います。

この 2 つだけで、最も重要な次の 2 つの線が描けます。

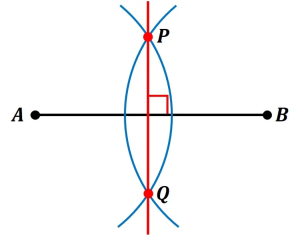

魔法 1:垂直二等分線(すいちょくにとうぶんせん)

【目的】 ある線分を、真ん中で、垂直に( 90 度に)分ける線を作ること。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 真ん中 | 線分のちょうど真ん中の点を見つけるのに役立つ。 |

| 垂直 | 線分と 90 度で交わるので、直角が必要なときに使える。 |

<描き方>

・コンパスの針をA,Bそれぞれの点に置き、線分ABの半分より大きく開いて青線のように弧を描く

・それぞれの弧が交わる点をそれぞれP,Qとして、P,Qをつなぐ直線を描く

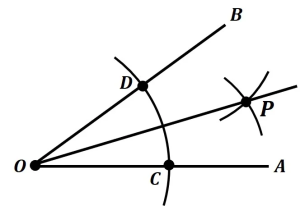

魔法 2:角の二等分線(かくのにとうぶんせん)

【目的】 ある角を、ぴったり半分に分ける線を作ること。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 半分 | 角度を正確に 2 つに分けることができる。 |

| 応用 | 角度を半分にできれば、さらに半分にして 4 分の 1 にしたり、45 度や 22.5 度の角を作ったりできる。 |

<描き方>

・コンパスの針を点Oに置き、線分BO,AOに交わるように適当な弧を描き、それぞれの交点をD,Cとする。

・次にコンパスの針をD,Cに置き、それぞれから同じ幅で適当な弧を描き、その交点をPとする。

・点O,Pをつなぐ直線を描く。

作図は、 2 つの線の描き方を覚えてしまえば、他の応用もできるようになりますよ!

2. 図形を動かす! 3 つの移動の定義

図形を動かしても、その**形や大きさは全く変わりません。このように、形や大きさが同じ図形同士を合同(ごうどう)**な図形といいます。

合同な図形を、数学では次の 3 つの方法で移動させます。

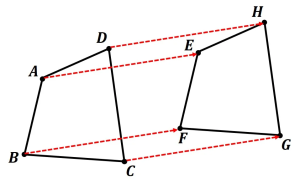

🌟 その 1:平行移動(へいこういどう) → 「スライド」

【定義】 図形を一定の方向に、一定の距離だけ、ずらす移動。

| 特徴 | イメージ |

|---|---|

| 向き | 図形の向きは変わらない。 |

| 動かし方 | スケボーのように、全体をまっすぐ、同じ方向にスライドさせる。 |

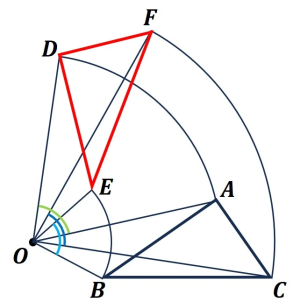

🌟 その 2:回転移動(かいてんいどう) → 「くるっと回す」

【定義】 ある** 1 つの点(回転の中心)を中心に、図形を一定の角度だけ回転させる**移動。

| 特徴 | イメージ |

|---|---|

| 向き | 図形の向きは変わる。 |

| 動かし方 | 時計の針のように、中心点を固定して、図形全体を回す。 |

| 重要 | 中心点から、移動前の点と移動後の点までの距離は等しい。 |

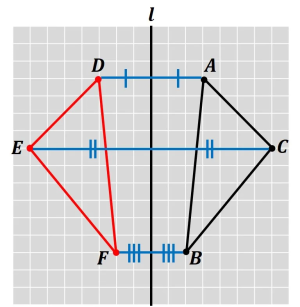

🌟 その 3:対称移動(たいしょういどう) → 「鏡に映す」

【定義】 ある** 1 つの直線(対称の軸)を折り目として、図形を折り返す**移動。

| 特徴 | イメージ |

|---|---|

| 向き | 図形の向きは鏡合わせのように逆になる。 |

| 動かし方 | 軸に対して、移動前の点と移動後の点が垂直に、同じ距離だけ離れている。 |

| 重要 | 軸と元の点を結んだ線は、軸と垂直に交わる。 |

🌟 まとめと次のステップ

平面図形は、実際に手を動かして描いたり、動かしたりして覚えるのが一番です。

| 分野 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 作図 | 正確な線を描く | コンパスで長さを測る、定規で線を引く。 |

| 移動 | 図形を動かす | 平行・回転・対称の 3 つの動かし方の定義を完璧に覚える。 |

これらの基本を理解すれば、中学 2 年生で習う「図形の証明」にもスムーズに進むことができますよ!

🚀 ブログだけでは物足りない、個別最適な学習サポートが必要な方へ

Thumb up Cafe のオンライン個別指導では、図形問題の作図の手順や、移動を使った応用問題を 1 対 1 で分かりやすく指導します。

コメント